你是否有發現,濕疹總是「偏愛」固定的位置?有些患者反映其手部位置的濕疹反覆發作,有患者小腿一旦紅腫發癢就一發不可收拾,也有患者的臉部動不動就紅腫脫皮。中醫認為濕疹位置反映著不同臟腑的健康狀態、體質,這並非單純的皮膚問題,而是身體向你發出的警號!想真正改善濕疹,就要洞悉濕疹位置反映的健康問題,才能從根源杜絕病灶。

濕疹的內因及外因

濕疹,中醫稱為「濕瘡」,其發病與「風」、「濕」、「熱」三種邪氣侵襲有關,並與脾胃功能失調、肝鬱化火、腎陰不足等內因密切相關,主要分為「內因」及「外因」,「內因」即源於先天體質,多由遺傳而來,如父母皆患有濕疹,下一代誘發濕疹的機會亦會大增。中醫認為濕疹發作位置能反映臟腑狀態,特別是肺、脾、腎。當水濕處理機能不夠理想,再加上「外因」,如飲食失衡、休息不足、情緒不穩、壓力過大等,都會加重臟腑失能,導致濕蘊成毒,體內的「濕毒」於是從皮膚爆發出來成為濕疹。同時,濕疹也可能與環境誘發「外因」有關係,如來自動物、塵蟎等致敏原直接刺激皮膚,也能引起過敏反應,令濕疹惡化。

濕疹偏好位置反映的體質問題

濕疹為何總是在不同的位置反覆發作?除了外在環境的影響,中醫認為關鍵在於「體質」。不同體質的人,會出現完全不同的濕疹表現、發作位置,如皮膚紅腫、痕癢難耐,或是反覆滲水、久久未癒,又或者皮膚變得粗糙厚硬,這些差異是由於濕疹患者分成不同體質,如「濕熱型」、「脾虛濕蘊型」、「血虛風燥型」,想要真正改善濕疹,應了解自己屬於哪種體質,濕疹在哪些位置發作,才能對症調理。

濕疹皮損多為對稱分佈,在身體對稱性發生,而且有多種形態的皮損,如紅斑、丘疹、水皰、糜爛、脱屑、肥厚等。濕疹位置反映出不同的臟腑功能失調,如耳部及兩脅肋的濕疹皮損多與肝臟功能有關,肝主疏泄,肝鬱氣滯,肝鬱化火,肝膽濕熱等都會影響肝的功能失調,導致相應部位的皮損惡化及反覆發作;大腿位置濕疹則反映患者脾虛濕困、胃腸運化功能不佳等情況。

.面部濕疹(面遊風)

發病機理:與肺經風熱,脾胃功能失調,濕熱內藴等有關。肺主皮毛,肺氣不足衛外不固,易受外邪侵襲,風、濕、熱邪易侵襲皮膚,導致濕疹。脾主運化,脾胃功能失調,濕邪內生,鬱而化熱,上蒸面部,引發面部濕疹。發病成因大多與飲食不當有關,如過多辛辣油膩或寒涼食物,或長期處於潮濕環境,導致身體機能失衡而表現在皮膚上。

濕疹特征:常見受影響部位包括眼周、臉頰、頸後。局部表現為皮膚痕癢、浮腫、脫屑、肌膚乾燥。

治療方向如下:

祛風止癢:減輕局部痕癢、紅斑、浮腫

清熱解毒:針對肺經風熱、濕熱上蒸引起的紅腫熱

健脾祛濕:改善脾胃運化,避免濕邪內生

調和臟腑:兼顧肺、脾,鞏固正氣,減少病情反覆

處方內服中藥時,會選用疏風清陽明經的藥材,如菊花、防風、白芷等。

.手部濕疹(鵝掌風)

發病機理:大多與肺脾兩虛,陰虛火旺,濕熱藴結等有關,體內濕氣代謝出現問題,毛孔無法正常開闔代謝體內濕氣,引發病情。加上雙手每天都會接觸不同的物質更容易受到感染,故病情反覆發作。

濕疹特徵:皮損好發手指側面及指端,可蔓延至手掌,手背和手腕,常雙手對稱分佈,皮損表現為乾脱屑、肥厚粗糙、開裂、痕癢,指甲周圍的皮膚多腫脹。

治療方向如下:

祛風止癢:緩解皮膚痕癢、脫屑、開裂

健脾利濕:改善脾胃功能,促進水濕代謝

清熱解毒利濕:針對濕熱蘊結、皮膚紅腫滲液

滋陰潤燥:改善慢性乾裂、皮膚肥厚粗糙

處方內服中藥時,會酌加桑枝、薑黃,強化治療效果。

.腳部濕疹

發病機理:濕性趨下,易襲陰位,濕邪致病易傷人體下部,因此多與脾虛濕困,胃腸功能下降,脾腎虛弱,濕熱下注等有關,所以大腿外側、小腿或足部濕疹反映脾胃較弱,濕濁、熱藴毒下行浸淫肌膚而發。久病腎虛則水液代謝失調,濕熱下注而引發濕疹。

濕疹特徵:常因痕癢而使傷口破裂,逐漸出現丘疹、丘皰疹、水皰,皮損潮紅、腫脹,且患處常為片狀或彌漫性,邊界不清。

治療方向如下:

清熱利濕止癢:針對濕熱下注,消腫止癢

健脾益氣:改善脾胃虛弱,幫助運化水濕

補腎調水:改善腎虛、水液代謝失調

處方內服中藥時,會多加萆薢、牛膝、木瓜等利濕之品。

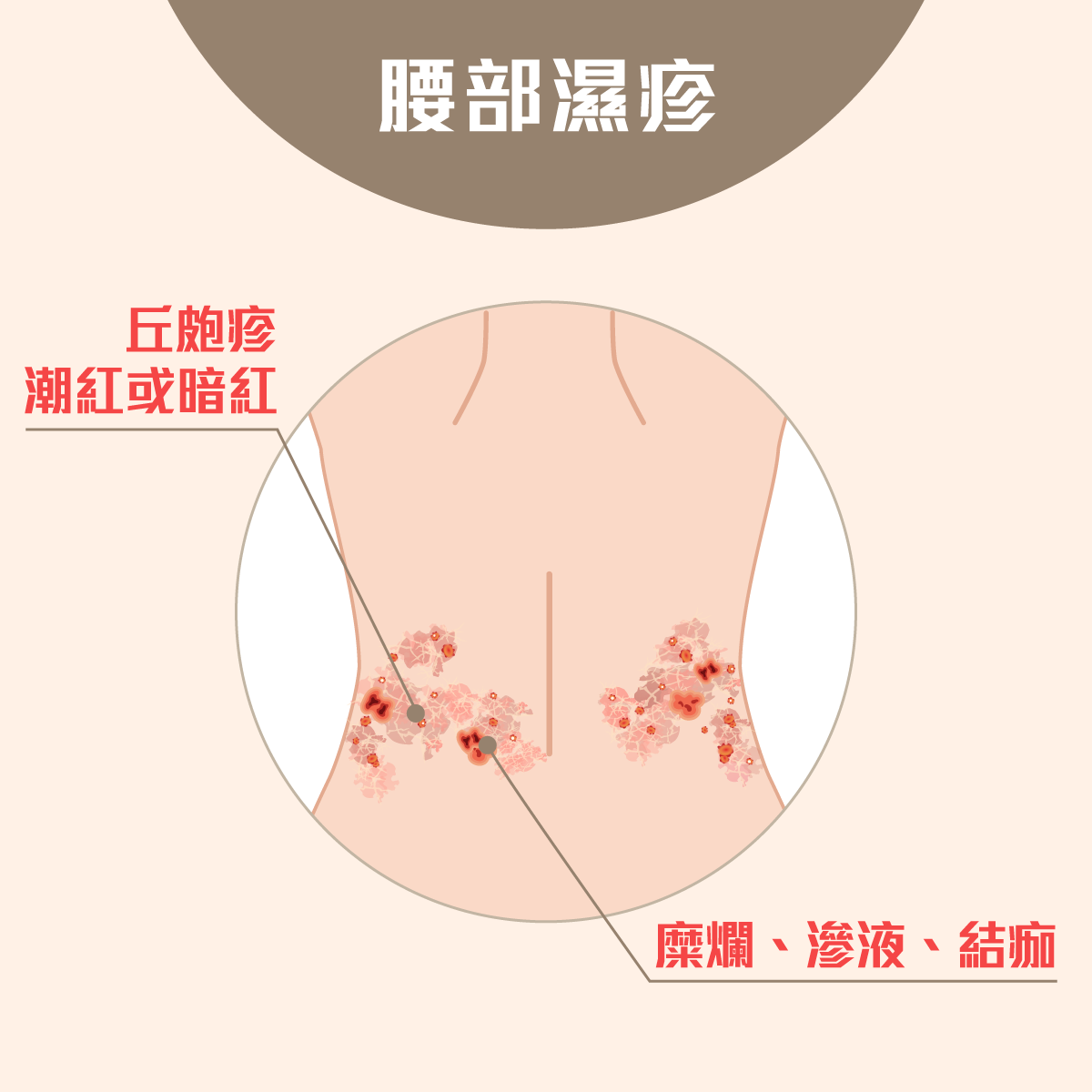

.腰部濕疹

發病機理:發病成因多與肝膽濕熱,腎虛濕熱蘊鬱,外阻經絡肌膚相關,腰為腎之府,腎虛局部氣血較弱及瘀阻,容易受風,濕熱邪侵襲、肝氣鬱結,久鬱化火,濕熱蘊結而外發。

濕疹特徵:根據不同發作時期會有不同的症狀反應,多見丘疹或丘皰疹,搔破後糜爛、滲液、結痂、痕癢劇烈、潮紅或暗紅、肥厚等。

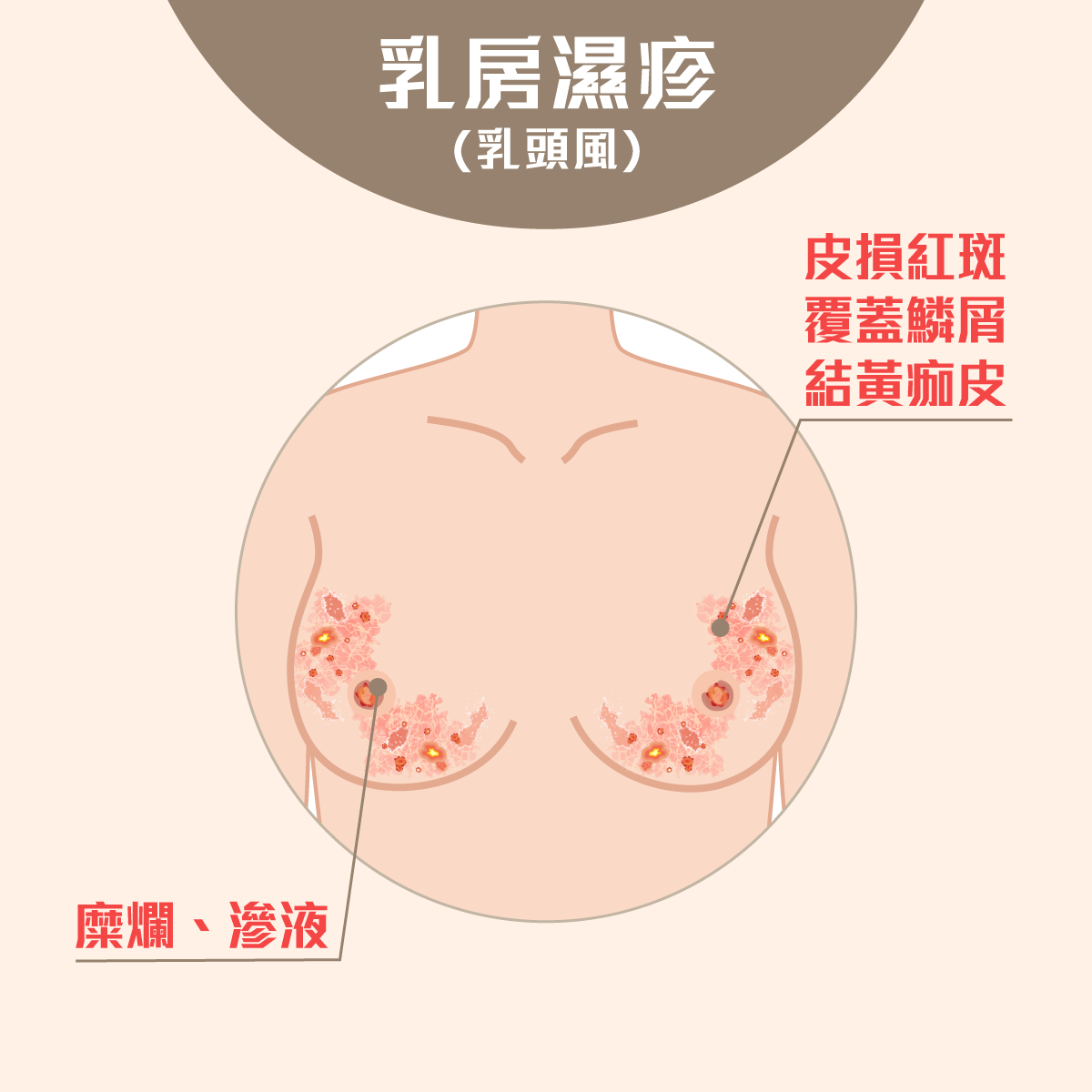

.乳房濕疹(乳頭風)

發病機理:乳頭屬於足厥陰肝經,乳房則屬於足陽明胃經,發病成因與肝氣鬱結,肝膽濕熱,胃腸濕熱及血虛風燥等有關。

濕疹特徵:常兩側對稱發生,損害局限於乳頭或乳房,乳頭的皮損常表現為潮濕、糜爛、滲液,乳房皮損常見紅斑、丘疹或丘皰疹,或皮損覆蓋鱗屑,或結黃痂皮,若反覆發作可開裂疼痛。

.陰囊濕疹(繡球風/陰囊風)

發病機理:下陰與任脈、足厥陰肝經、足少陰腎經和足太陰脾經有關,肝脈繞陰器,因此與肝、脾、腎功能息息相關。脾胃虛弱、腎氣不足、肝氣鬱結、肝經濕熱等都會導致陰囊濕疹纏綿難癒。

濕疹特徵:陰囊濕疹有時可蔓延至肛門周圍甚至陰莖部,形態上有潮濕型和乾燥型兩種,濕熱盛會表現整個陰囊腫脹、潮紅,輕微糜爛或滲液、結痂;乾燥型常見慢性損害,陰囊皮膚肥厚,紋路加深,覆蓋鱗屑。

.陰唇濕疹

發病機理:女性的大陰唇及周圍皮膚也有機會出現濕疹,陰部屬於任脈、肝經、脾經、腎經循行之處,與肝、脾、腎功能密切相關。因肝氣鬱結、肝經濕熱、脾虛濕盛、腎虛陰虧等內在因素,加上局部汗液浸漬、分泌物刺激、內褲或衛生巾摩擦等外因,也會導致皮膚失養而發病。

濕疹特徵:多見於大陰唇及周圍皮膚,偶可波及小陰唇或會陰。患者陰部的皮膚肥厚、紋理加深,常伴乾燥或鱗屑,奇癢難耐,搔抓後可能會出現紅斑、抓痕,甚至滲液結痂。

.頭皮濕疹

發病機理:多見肺部風熱、肝腎陰虛、陰虛火旺、脾胃消化不良,胃腸濕熱便秘等問題導致代謝產物不能由胃腸排走而濕熱熏蒸至頭部引發濕疹。由於身體內臟功能失調,外邪容易乘虛而入,所以或會因染髮及使用不當的護髮用品而誘發。

濕疹特徵:頭皮皮損常見紅色丘皰疹,抓後滲水、糜爛、結痂,繼續發展可蔓延至大片頭皮,甚至累及整個頭皮,感染後可有膿液、膿痂、痂多時可將頭髮黏結成團,可出現臭味,甚至使頭髮脫落。

不同年齡階段偏好的濕疹類型和位置

嬰兒期:大多與胎毒瘟結有關,大多數在2~3月大時開始發病,通常會持續2~3年。常見的部位為雙頰、前額、頭皮或下巴;如果病童有舔嘴唇的習慣,會造成口唇周圍脫皮、結痂、滲液的情況。

兒童期:小兒肝常有餘,脾常不足,消化功能未全,導致食積或濕困等。

這個時期的病灶分佈較廣,多集中於手肘窩、膝窩、頸部、手腳關節等處呈對稱分佈,剛開始為增厚性乾燥病灶,經嚴重搔抓後,皮膚會有破皮、滲液、結痂等慢性濕疹病灶。小朋友癢的時候搔抓患部,造成濕疹更加惡化也更加痕癢,形成一種越抓越癢的惡性循環。

青少年及成人時期:青少年及成人體質複雜,常見脾虛濕困、肝膽濕熱、陰血火旺等,好發於手肘窩、膝窩、頸項、前胸部、手腕、足關節等處,局部皮膚苔癬化更明顯。常見四肢屈側的皮膚炎、手部濕疹、眼睛周圍的濕疹、肛門及生殖器周圍的慢性皮膚炎。

中醫辨證論治 根治不同部位的濕疹

中醫對於濕疹的治療會以辨證論治為原則,首先為濕疹患者辨明其證型屬濕證(急性及亞急性)或是燥證(亞急性或慢性),然後再根據他們的症狀和體質的不同,調整治法,透過內服中藥、外用中藥洗劑或油膏等方式治療。

.濕熱型

多見急性濕疹

治療時多採用清熱利濕、涼血解毒、龍膽瀉肝湯合萆薢滲濕湯加減,如龍膽草、梔子、車前草、黃芩、苦參清熱燥濕;茯苓、萆薢、木通、澤瀉、滑石利水滲濕;生地黃、赤芍清熱涼血。

.脾虛濕蘊

多見亞急性濕疹

治療時多採用健脾祛濕、祛風解毒止癢,參苓白朮散合除濕胃苓湯加減。茯苓、黨參、蒼朮、陳皮、薏苡仁、澤瀉健脾利濕;防風、白鮮皮、地膚子祛風勝濕止癢;黃芩、赤芍清熱涼血;甘草補氣清熱解毒。

.血虛風燥

多見慢性濕疹

治療時多使用養血滋陰潤燥、疏風止癢,當歸飲子加減,如當歸、川芎、白芍、生地、何首烏補血潤燥止癢;玄參、麥冬滋陰潤膚;防風、荊芥、蒺藜疏風止癢;黃芪補氣有助生血。

除了內服藥外,還可以配合外治法,增加療效,務求達到標本兼治。治療時首先會靈活運用中藥外敷或外洗,對於濕性皮損如水皰、糜爛或滲水明顯的情況,會使用苦參、黃柏、地膚子、荊芥等煎湯,待涼後外洗。若患者的滲液情況較明顯時,選用黃柏、生地榆、馬齒莧、苦參、枯矾煎湯,冷濕敷20~30分鐘,每日2~3次;對於乾性皮膚,皮膚粗糙、脱屑、肥厚,可選用軟膏、乳劑,如濕疹舒緩保濕乳液。開始使用時要密切觀察皮膚有無特別反應,如用藥後皮膚更紅更痕癢,即要適時停藥。

其次配合針灸治療,能治標治本。針灸可啟動患者自身的調節系統來控制濕疹的發作。偏濕性的皮損或急性濕疹,可選大椎、曲池、足三里、三陰交、風市穴;癢甚可配合谷;濕盛可配中脘、陰陵泉、豐隆;熱盛可配大敦穴點刺放血(刺絡放血療法)。根據病情輕重和患者體質,採用瀉法或平補平瀉,隔日1次,每次留針20~30分鐘。偏乾性皮損或慢性濕疹,可選曲池、血海、膈俞、風門;癢甚配合風市;心煩加神門,採用平補平瀉法。最後不論何種類型的濕疹,均可配合耳針,選耳穴腎上腺、內分泌、皮質下、神門。用王不留行籽貼於穴位5天,每次貼一隻耳朵,兩耳輪換。急性和亞急性濕疹,可再於耳尖穴點刺放血。

同時患者亦需注意做好合理飲食,濕疹患者注意戒口,不可進食引起過敏食物,例如蝦蟹、牛羊、糯米、奶類製品等,還要注意飲食宜清淡而富有營養。至於有濕疹症狀的幼兒因脾胃虛弱,應避免過量餵食;嬰兒盡量用母乳餵養,不宜過早用牛奶;斷奶後飲食不要過於貪寒涼,如冰水等。食母乳的嬰兒患者,其母親要戒口,不食海鮮、牛羊肉等易引發濕疹的食物,小兒需要常剪指甲,嬰兒帶手套,防止搔抓做成皮膚損傷,抓傷後易感染。

真實案例分享

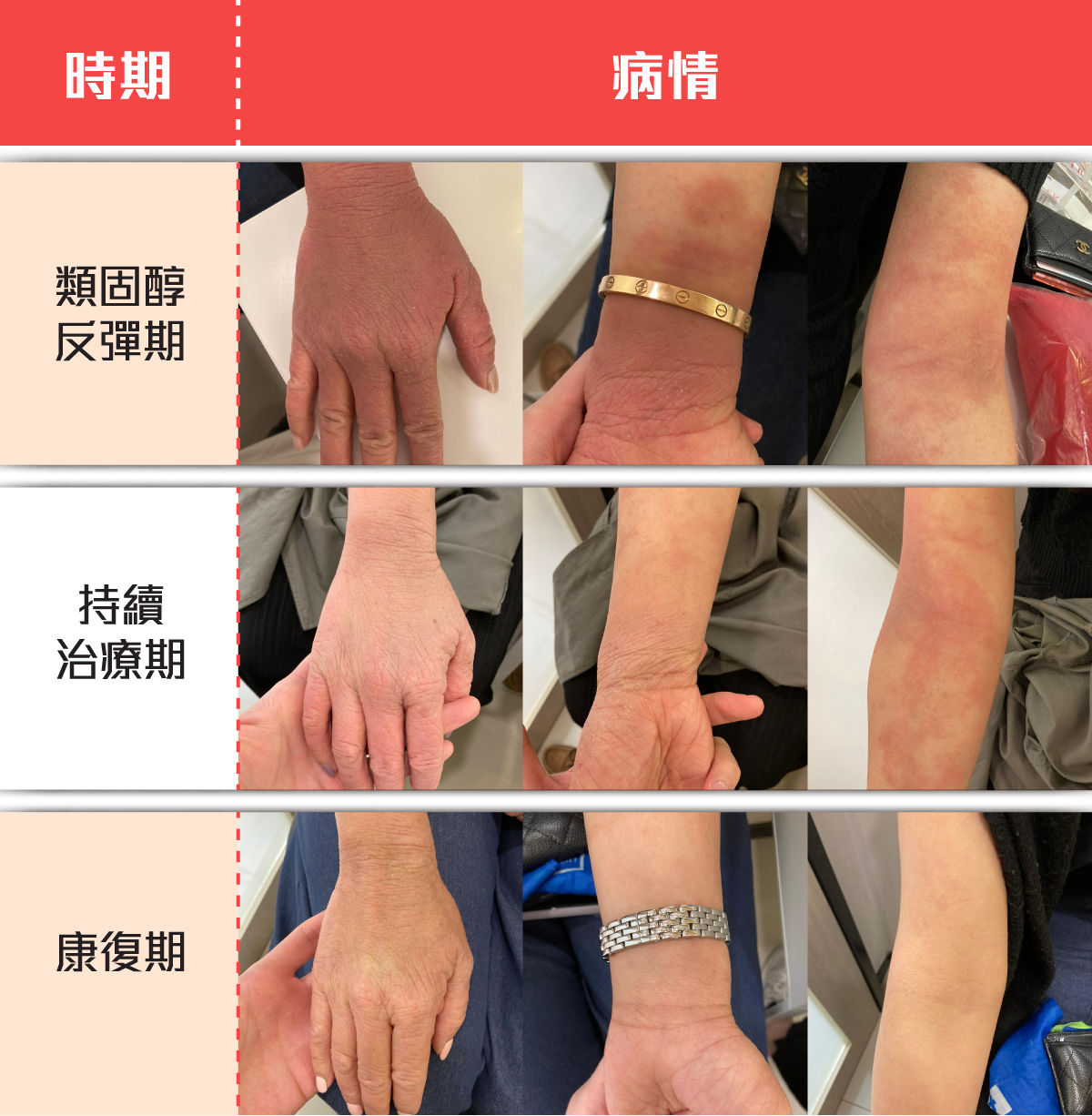

曾有一名年約30歲的女患者,三年前因手部出現濕疹,接受西醫治療,期間一直使用外用類固醇,瘙癢皮損情況雖稍有改善但病情反復,直至2024年10月初因天氣乾燥,手掌皮損範圍突然增大。故前來問診,接受中醫治療,當時患者雙手手掌色紅,輕微腫脹、乾燥,觸摸局部皮膚稍硬,瘙癢劇烈,瘙癢時皮損灼熱,飲酒後瘙癢甚,夜間瘙癢較為明顯,影響睡眠,癢醒。

筆者為其診症後,處方內服中藥,且吩咐患者停止使用類固醇及戒口,並解釋停用類固醇會有戒斷反應。患者於一周後覆診,因類固醇戒斷反應,令手掌濕疹症狀加重,色紅,範圍持續增大,腫脹、瘙癢劇烈,甚至蔓延至手肘,頸部前緣可見色紅皮損,後處方內服中藥持續治療月餘,期間配合1次刺絡療法,手肘及頸部色紅皮損減退,手掌紅腫熱持續減退,皮損範圍縮小,剩餘暗色色素沉澱。其後經過斷斷續續2個月治療後,暗色色素沉澱改善,瘙癢大大減輕,沒有再影響睡眠,痕癢偶發。

相對於依賴類固醇治療濕疹,雖然中醫治療需時可能較長,但對於治療濕疹確能標本並治。以是次的病患為例,縱使前後治療時間花費了數個月,但治療效果明顯。根據筆者的臨床觀察。有不少患者在使用類固醇類藥物後,濕疹病情反覆;或因受類固醇類藥物副作用所困而停止使用,及後出現嚴重的戒斷反應。在停止用藥後,累積的炎症反應會再次出現,加上類固醇的滲透性強,藥效殘留時間長,對患者的傷害會更大。

因此,中醫治療曾使用類固醇藥物來抑制濕疹發作的患者時,會有俗稱「發」的過程,是被抑制的免疫系統恢復運作的過程,也是長期使用類固醇類藥物停藥後必然發生的類固醇反彈過程。一般而言,濕疹首次發作的3個月內,在未曾使用類固醇類藥物的情況下,濕疹皮損處色仍鮮紅,偶爾滲液,皮紋溝仍未加深,整體皮膚狀態呈柔軟紅潤,仍處於濕疹急性發作期,所以中醫在治療該類停藥後濕疹的過程中,往往會先處理「發」的情況,此後才能專注處理濕疹帶來的不適。治療時間一般在2~4個月內能改善濕疹痕癢、皮膚破損的情況。但若病程較長,或長期使用了類固醇類藥物,皮損處出現色素沉澱、皮紋溝增厚,出現鱗屑樣蛻皮,皮膚出汗功能較以往弱,進入了濕疹的慢性進展期,治療時間則為4~8個月,甚至更久。中醫療效有快有慢,與患者的體質及使用類固醇時間長短有一定的關係,但整個內外兼治的療程中,能根據患者的體質情況,調整臟腑氣血功能,達到標本並治,從而改善體質,才能減少身體炎症的發生及增強身體的自我修復能力。

最後,筆者想提醒濕疹患者,除了憑藉藥物的幫助,也應盡可能調整正常的作息時間,因為日夜顛倒及夜睡都會導致炎症反復,平時保持心情愉快,適當地去放鬆生活及工作帶來的壓力,有助皮膚的修復及穩定。另外炎症急性發作期間盡量戒口,天氣乾燥注意皮膚保濕,以免加重病情。

此外,有部分濕疹患者對自身的過敏原不清楚,但事實上,食物及環境物質過敏是其中一個較常見的後天濕疹成因,如因對自身過敏原的不識知而在濕疹炎症發生後,仍不斷接觸使自身過敏的物質,會令急性炎症難以控制。因此,筆者籲患有鼻敏感、哮喘、食物過敏的人士宜接受IgE延遲性過敏測試,明確了解自身是否對某些物質過敏,從而降低致敏原對濕疹的影響。

FAQ

1. 濕疹患者是否大多數的皮膚都比較乾?除了內服中藥,外用的保濕霜又是否有用?會否使用外用的保濕霜後,反而皮膚又乾又癢?

濕疹患者的皮膚因為炎症關係,其天然屏障功能受到影響,使水分更容易流失,不能正常地分泌油脂、汗液,所以皮膚會較常人乾燥,更容易出現乾裂的情況,並且容易受到外界刺激物的影響,因此應該適當地使用保濕潤膚霜,使皮膚保持濕潤,建議洗澡後,皮膚還有些濕潤時使用保濕霜更容易被皮膚吸收,鎖住水分。此外,使用保濕霜盡量避免香料、防腐劑及油脂等含量較高的產品,這些成分可能會刺激皮膚,導致乾燥、發紅和瘙癢,油脂成分高會阻塞毛孔,導致濕疹惡化。 建議選擇成分簡單、溫和、無刺激性的保濕霜。

2. 濕疹患者是否大多都是深夜時分會感覺皮膚特別易乾、易痕癢?

濕疹患者皮膚持續發炎,皮膚水分容易流失,因此較正常人為乾燥。晚間睡覺時,蓋了棉被,體溫上升,令水分蒸發的速度加快,皮膚屏障消失導致容易瘙癢,所以濕疹常常在半夜發作較多。建議在睡覺前注意皮膚保濕,讓患部的皮膚多一層保護,減少水分蒸發,預防半夜無意識的狀態下不停抓癢,有助舒緩病情。

3. 頸部出現濕疹,可能反映了身體什麼狀況?

頸部出現濕疹,是身體內外失衡的綜合表現。從外在因素看,頸部皮膚薄嫩,且易受衣領摩擦、汗水刺激、飾品(如頸鍊)、洗髮精或香水殘留等接觸性過敏原激發,導致局部免疫炎症反應。內在層面則更為關鍵,中醫角度脾胃濕熱常反映消化系統功能失調,因飲食不節、嗜吃辛辣甜膩,使濕熱毒素循經上蒸於頸;或肝膽濕熱與壓力、熬夜相關,導致免疫力紊亂。

4. 手部經常長濕疹,代表什麼問題?

手部經常長濕疹,代表雙手可能持續暴露於外在刺激物與內在體質失衡的雙重問題中。外因,這極可能是「刺激性接觸性皮膚炎」,因雙手頻繁接觸水、清潔劑、化學溶劑等,導致皮膚屏障嚴重受損,無法抵禦外界侵害而出現濕疹。再者內因,中醫角度肝氣鬱結與肝膽濕熱,壓力與情緒是極關鍵的誘發因素,會透過神經與內分泌系統加劇發炎。此外,脾胃濕熱或血虛風燥,代表身體消化功能失調、濕氣重,或慢性病導致氣血虧虛,無法滋養皮膚,需由內在調理改善根本。

5. 小腿出現濕疹是什麼原因造成的?

小腿出現濕疹,主要與皮膚乾燥和血液循環不良兩大因素密切相關。小腿屬於皮脂腺分布較少的部位,天然保濕能力差,尤其在乾冷季節或頻繁洗熱水澡後,容易因乾燥發癢而搔抓,進而誘發「乏脂性濕疹」。此外,久坐、久站或循環功能較差者,下肢血液回流不順,可能導致局部營養供應與代謝受阻,皮膚屏障功能下降,更易受刺激。其他常見原因還包括:接觸性過敏(如褲襪、染料、沐浴露)、靜脈曲張引起的「靜脈曲張性濕疹」,以及內在的過敏體質或情緒壓力所導致免疫失調。

6. 大腿內側或外側長濕疹,可能原因是什麼?

大腿內側或外側長濕疹,主要成因是摩擦、悶熱潮濕和接觸刺激。該區域皮膚皺摺多、易出汗,且常與衣物摩擦,形成溫暖潮濕環境,容易引發「摩擦性濕疹」。穿著緊身褲、不透氣的化纖材質衣物會加劇此問題。此外,沐浴露、洗衣液殘留的化學成分也可能是接觸性過敏原。從內在因素看,肥胖,壓力及免疫系統失調同樣是常見誘因。中醫角度多與下焦濕熱相關,認為與飲食不節、脾胃運化水濕功能失調,導致濕氣向下蔓延至大腿。

7. 背部長濕疹是什麼原因呢?

背部長濕疹主要可歸因於悶熱、摩擦與清潔問題。背部汗腺發達且面積大,容易因出汗後未及時清潔,導致汗液與皮脂刺激皮膚,或因衣物不透氣而積聚濕熱,誘發「熱疹」或濕疹。衣物的材質、標籤、殘留的洗衣液或柔順劑也是常見的接觸性過敏原。此外,沐浴時清潔不足,洗頭水、護髮素沖洗不淨而殘留於背部,同樣會堵塞毛孔引發炎症。內因多見肺胃濕熱,因飲食不節令濕熱邪氣透過經絡蘊蒸於背,以及壓力、熬夜造成的免疫失調,需由內外共同調理改善。

下一篇:藥學隨筆:雞矢藤、絲瓜絡